参加した学生の声「敬老の日は電話をするくらいだったが、花を贈ることは素敵だと思った。」

国産花き需要拡大推進協議会(東京都港区、 会長:井上 英明/事務局:一般社団法人 花の国日本協議会)は、 一般社団法人 花いけジャパンプロジェクト(東京都港区、 代表理事:日向 雄一郎)が主宰する、 渋谷パルコGAKU(9階)「花あそ部」とコラボレーションし、 「敬老の日」前日の9月18日(日)に、 10代の学生を対象とした【花と歌】特別授業を開催。 短歌の講師として、 気鋭の歌人・岡野大嗣さんにご登壇いただきました。

授業は、 昼の部、 夕方の部の2回。 高校生を中心とした14才~19才の14名が参加し、 それぞれの祖父母に向けて、 ふだんは言えない感謝の気持ちを伝えるための「花と歌」をつくる、 という内容で行いました。

参加者たちは岡野大嗣さんから事前にオンラインでレクチャーを受け、 授業当日はその短歌をさらにブラッシュアップしていきました。 短歌生成AIサポートツールの活用にもトライし、 AIが作る短歌をヒントにしながら、 自身のオリジナル短歌を創作していくような場面もありました。 さらに、 花屋さんのように様々な花が並ぶ教室で、 短歌をイメージしながら思いを託す花を自らえらび、 花器に生け、 “歌を添えた花”を祖父母への贈り物に仕上げていきました。

最後は、 作った短歌と花を一人一人発表し、 祖父母への感謝の気持ちや想い出を託した「花と歌」について、 しっかりと話していただきました。

【当日参加者・講師・主催者の声】

-

参加者の声:

ワークショップに参加した真栄田さんは、 「もともと短歌をつくるのが好きだったが、 (自分の作品に)腑に落ちない部分があり、 今回岡野先生とお話しながらつくることで納得できるものになった。 敬老の日は電話をするくらいだったが、 花を贈ることは素敵だと思ったので、 敬老の日に限らずでも花を贈ったり手紙を書いたりしたい。 短歌生成AIサポートツールは使ったことがあり、 全部(そのまま使う)というよりは、 部分的に自分では思いつかないすごくいいと思うところ(ワード)があった」とコメント。 5歳から花を生けているという藤本さんは、 「普段短歌をつくることはなかった。 全く別の芸術の組み合わせだったが、 新たな作品ができ、 おもしろかった。 敬老の日は「おめでとう」と言うだけで終わっていたが、 (今回のような)アートにするなど見せ方(ツール)を頑張れば(気持ちを伝えることが)できると思った。 」と話してくれました。

-

日向雄一郎さん(一般社団法人 花いけジャパンプロジェクト 代表理事 ):

今回のような”短歌と花の組合せ”はあまりないチャレンジだったが、 自分の意志がストレートに反映された想いこもった花いけが見られた。 花を選ぶ時になんとなくの感覚で選びがちだけれど、 贈りものだったり想いを伝える際には、 一度想いを言葉におきかえることで短歌がその想いを紐解くきっかけになる。 AIは、 すべてをそのままというよりは、 自分なりに咀嚼して自分の想いをのせるサポートツールとして活用できそうな手ごたえを感じた。 今後、 全国の学校や若い世代の皆さんたちにもひろげていきたい。

-

岡野大嗣さん(歌人):

短歌ができればそれを糸口に、 花選びのイメージにつなげていけるのではないかと思ってはいたが、 みな さん納得いくまで作品と向き合い、 心の動きにぴったりくる言葉を探していたのが印象的だった。 AIは無限に言葉を生成できるが、 それをそのまま使うというよりは、 生成した言葉と対峙することでインス ピレーションを受け、 「本当に自分の言いたいことはなにか」と深く考え自分の思いに気づくきっかけに なっていたのだと感じた。

-

国産花き需要拡大推進協議会(事務局: 一般社団法人花の国日本協議会)小川典子:

「敬老の日」に向けて、 自分と祖父母との想い出を表現した10代の学生たち。 自分の中から引き出した言葉 は、 楽しかった時間だったり、 ホロ苦いお説教だったり、 少し哀しい現実だったり。 彼ら一人一人が紡いだ 短歌とその想いを込めて選んだ花からは、 大切にしてもらってきたことへの感謝の気持ちが瑞々しく溢れて いた。 ペンでしたためた短歌を丁寧に折り、 生けた花にキュッと結ばれた瞬間、 花を贈る尊さを見たようで、 胸が熱くなった。

「花あそ部」特別授業【花と歌】~花いけと短歌で敬老の日に気持ちを贈ろう~

9月18日(日)開催 @渋谷パルコGAKU(9階)

■イベント概要

※イベントは終了いたしました。

日程: 2022年9月18日(日) 時間: 1.11:30~14:30 2.16:00~19:00 (各回180分)

会場: GAKU(渋谷PARCO 9階)

対象: 原則10代の方、 経験不問

定員: 各回10名程度

募集サイト: https://gaku.school/news/hanaasobu20220918/

参加費:無料

※コロナ感染拡大状況により、 開催延期の可能性があります

※参加者には、 事前に短歌に関するオンライン授業を受けていただきます

※GAKUのポッドキャスト「ガクジン」に岡野大嗣さんが登場されます(公開日:10/26前編・11/2後編)

<当日のプログラム>

「敬老の日」に向けて、 10代の学生を対象とした【花と歌】特別授業を開催。 歌人・岡野大嗣さん が「花あそ部」に初登壇、 10代の参加者と共に、 おじいちゃんおばあちゃんへふだんは言えない気持ちを伝えるための「花と歌」を つくります。

■「歌」のパート

歌人の岡野大嗣さんを講師に迎え、 おじいちゃん・おばあちゃんとの思 い出や記憶をたどりながら、 自分だけの短歌をつくっていきます。 AIサ ポートツール【花と歌】も活用しながら、 自分の感じたことを、 自分だけ の言葉で表現することを目指します。

■「花」のパート

おじいちゃん・おばあちゃんとの思い出や記憶、 つくった短歌をもとに花 をいけます。 “たて書き”で言葉をつむぐ短歌と同じように、 花をえらび、 立てる、 “た て花”というスタイルで、 自分だけの 思いを表現していきます。

出来上がった“たて花”と短歌は、 そのままおじいちゃん・おばあちゃんへ の贈り物として当日お持ち帰りいただきます。

■AI相談所

授業でも大活躍!? 短歌生成AIサポートツールの技術を用いた

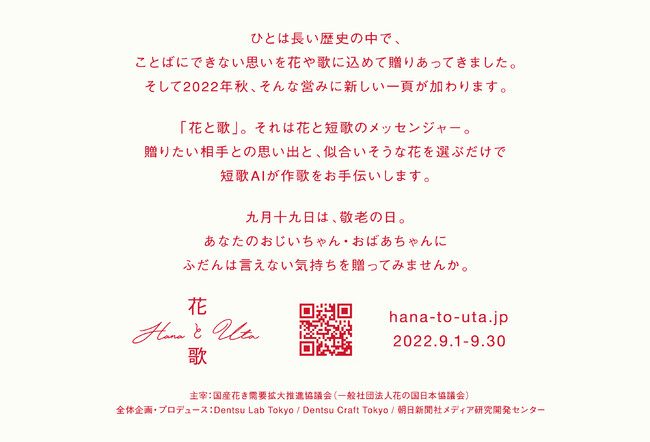

AIメッセンジャー 【花と歌】特設サイトのご紹介

特設サイトでは、 「思い」を起点にした花えらびと、 短歌づくりを提案します。 祖父母との思い出と贈りたい花をもとに、 短歌AIが作歌をサポート、 選んだ花とつくった短歌を組み合わせた「花と歌」を、 LINEなどで相手に贈ることができます。 また、 近隣の花店を探すマップ機能も搭載しています。 日頃言えない気持ちや、 言葉にならない思いを、 花と歌の力を借りて伝えるお手伝いをします。 本メッセンジャーツールのもととなる、 短歌生成AIサポートツールは授業でも一部活用し、 AIと人間が詠む短歌の違いに触れながら、 短歌の本質について岡野さんに解説していただきました。

特設サイトURL: https://hana-to-uta.jp

公開期間: 2022年9月1日(木)~9月30日(金)

▼サイト展開イメージ

▼全国205高校へ案内(ポストカード)

■主催:国産花き需要拡大推進協議会

「花のある豊かな社会」を実現するために、 花の新たな需要を創出し、 日本の花き園芸文化の振興に取り組む花業界の有志団体。 生活者の消費動向やライフスタイルの変化から仮説を導き、 ホームユースやギフトユースにおける花の新たな需要を創出するための様々なプロモーション、 コミュニケーション活動に取り組んでいます。 主な活動は、 令和元年度から継続する「#花のABCワークショップ」、 令和3年度からスタートの「GREENS RESCUE]、 「#花とフォト」など。 本取り組みは、 農林水産省「令和4年度持続的生産強化対策事業のうち、 ジャパンフラワー強化プロジェクト推進」事業の一環として実施しています。

名称: 国産花き需要拡大推進協議会

会長: 井上 英明 (株式会社パーク・コーポレーション 代表取締役)

事務局: 一般社団法人 花の国日本協議会 東京都港区南麻布1-6-30 5F

HP: https://homeuse-hana.jp/

■全体企画・プロデュース:

Dentsu Lab Tokyo

https://dentsulab.tokyo

Dentsu Lab Tokyo(デンツウラボトウキョー)は、 研究・企画・開発が一体となったクリエーティブのR&D組織です。 「PLAYFUL SOLUTION」「おもいもよらない」をフィロソフィーとしながら、 デジタルテクノロジーとアイデアによって、 人の心を動かす表現開発や、 いま世の中が求める社会の課題解決を実践しています。

Dentsu Craft Tokyo

https://dentsucraft.tokyo

各社のトップクリエーターが共創し、 新しいクラフトの姿を提案する Dentsu Craft Tokyo は、 2019年3月1日に始動。 会社と組織、 エージェンシーとプロダクション、 クリエーティブとプロデュース、 広告とそれ以外の枠組みを超え、 中目黒に立ち上げたオフィスで各社に所属するクリエーターが共に働く、 着想力×制作力×実現力が同居するクリエーティブハウスです。 “Human Magic”をコンセプトに掲げ、 アイデアの着想から制作、 実現までをコミットすると同時に、 クリエーティブ業界に対しても、 新たな表現、 新たな制作体制、 新たな人材育成の在り方を提案します。

朝日新聞社メディア研究開発センター

https://cl.asahi.com/

人工知能を始めとする先端メディア技術と、 新聞社ならではの豊富なテキストや写真、 音声などの資源を活用し、

社内外の問題解決を目指すとともに、 自然言語処理や画像処理など先端技術の研究・開発を進めています。 これまで言語モデルの創造的な分野における応用として、 アートブックフェアや美術館への作品制作・展示を行うとともに、 最近では著名な歌人らの協力を得ながら「短歌AI」の開発にも取り組んでいます。

■ワークショップ企画:

一般社団法人 花いけジャパンプロジェクト

日本の花文化にとって、 いまの時代にふさわしいかたちとは何かを考え、 「花いけバトル」というかつて前例のないアプローチで取り組むプロジェクトを全国各地で仕掛けているのが、 花いけジャパンプロジェクトです。 「花いけ」の素晴らしさを一人でも多くの人たちとわかちあいたい。 花いけの魅力をわかりやすく伝え、 感じることができる場づくりは、 日本の伝統的な花文化が、 知らず知らずのうちに見落としていた大切なモノやコトを拾い上げるアクションとなり、 日本の花文化の振興に大きなインパクトを与えながら、 今日に至っています。 2017年「日本フラワービジネス大賞」受賞(農林水産省)、 2018年イベントアワード「日本イベント大賞」受賞(経済産業省)。

また、 10代の若者たちがクリエーションの原点に出会う学びの集積地である渋谷パルコGAKUにて、 2021年より「花あそ部」の講座を展開。 10代の若者たちが様々なアプローチを介して花から学び、 気づき、 そして感じとることが出来る場をつくり出しています。

「花あそ部」について

人はなぜ、 花をいけるのか?花をいけることの原点が、 どこかにある。

その原点がいったい何なのかを探るために、

わたしたちは皆さんと共に、 創造の森を旅することにします。

何かを見つけることができるならば、 それはとても素敵なことです。

ほんの少しでも、 心が揺さぶられたら、 それはとても嬉しいことです。

花をいけながら、 一人一人がいろんなことを感じられる場をつくりたいと思います。

■短歌講師:

歌人・岡野大嗣氏 プロフィール

歌人。 2014年に第1歌集『サイレンと犀』、 19年に第2歌集『たやすみなさい』(ともに書肆侃侃房)を刊行。 18年、 木下龍也との共著歌集『玄関の覗き穴から差してくる光のように生まれたはずだ』、 19年に谷川俊太郎と木下龍也との詩と短歌の連詩による共著『今日は誰にも愛されたかった』、 21年に第3歌集『音楽』(ともにナナロク社)を刊行。 21年、 がん経験者による歌集『黒い雲と白い雲との境目にグレーではない光が見える』(左右社)を監修した。 関西の月刊誌「MeetsRegional」で「レッツ短歌!」連載中。 反転フラップ式案内表示機と航空障害灯をこよなく愛する。

■事務局:一般社団法人 花の国日本協議会

花き業界の有志により編成され、 2010年に発足した「フラワーバレンタイン推進委員会」が、 2014年10月に一般社団法人 花の国日本協議会となる。 2011年にスタートした花贈りを啓発するプロモーション「フラワーバレンタイン」をはじめ、 年間を通じ、 花き業界および異業種との連携によって、 花や緑が身近にある日本人のライフスタイルを実現させるプロモーションを実施。 2015年秋より、 ホームユースの消費拡大を推進する「WEEKEND FLOWER」企画を全国で本格展開。

名称: 一般社団法人 花の国日本協議会 Flowering Japan Council

理事長: 井上 英明 (株式会社パーク・コーポレーション 代表取締役)

事務局: 東京都港区南麻布1-6-30 5F

HP: https://hananokuni.jp/